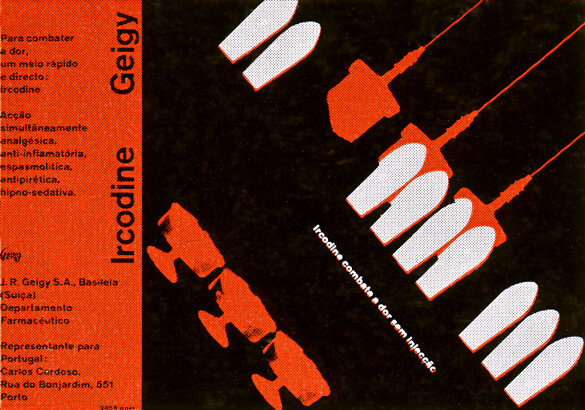

aus der Geschichte ins Jetzt.

Im letzten Beitrag war die Schweiz Kern der Recherche, genauer die Geschichte der Ausbildung und der – zufällig, als Abfallprodukt – damit parallel sich entwickelnde Swiss Style. Da die Schweiz in Ausbildungs-Bereich sowie mit sehr vielen international erfolgreichen Gestaltern lange Zeit die Nase vorne hatte, stellte sich mir die Frage, was aus diesem Erbe geworden ist. Darum recherchierte ich den heutigen Stand in der Schweiz: Wie wird man dort heute Kommunikationsdesginer*in?

Design als Lehre?

Grafiker*in als Lehrberuf hatte wie im letzten Beitrag gezeigt in der Schweiz schon immer einen hohen Stellenwert. Generell lässt sich ja visuelle Kommunikation durchaus als Handwerk verstehen, wenn sich an dieser Ansicht auch die Geister scheiden mögen. Viele Dinge sind jedoch sicherlich »handwerkliche« Fertigkeiten und es hat nur in unseren Breiten in den letzten Jahrzehnten die höhere Bildung und weiter die Hochschulausbildung einen wichtigeren Stellenwert erlangt; Lehrberufe – zu unrecht – als minderwertiger angesehen. In vielen Berufen werden Lehrlinge, welche parallel zur Lehre eine fundierte Ausbildung erhalten, vor allem für ihren Praxisbezug geschätzt – sie lernen schließlich im täglichen Arbeitsumfeld und wissen von Anfang an, was es heißt, Design auch verkaufen zu müssen.

In der Schweiz ist es die Lehre des Grafiker*in EFZ, welche diesen Beruf vermittelt. Die Ausbildung wird mit dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen. „Dieser Beruf steht ganz im Zeichen der visuellen Gestaltung. Grafiker/innen verleihen Informationen, Inhalten und Medien einen individuellen, ästhetisch anspruchsvollen Auftritt. Traditionelle Utensilien, also Bleistift, Schere und Papier, gehören genauso zu ihrem Werkzeugkasten wie elektronische Medien, Computer, Kameras und Scanner. Sie gestalten gedruckte, räumliche und elektronische Medien. Die Ausbildung erfolgt in einem Lehrbetrieb und an der Berufsfachschule.“ Die Lehre dauert vier Jahre. Der Berufskundeunterricht findet wöchentlich an eineinhalb Tagen statt. Dazu kommen überbetriebliche Kurse des Berufsverbands. Nach dem Berufsabschluss stehen verschiedene Weiterbildungsangebote offen, an der Schule für Gestaltung Basel ist dies etwa der Bildungsgang Dipl. Gestalter*in Kommunikationsdesign, Fachrichtung Visuelle Gestaltung oder Interaction Design. Mit einer Berufsmatura, welche neben der Lehre absolviert werden kann, ist der Zugang zu einer Fachhochschule oder einer Hochschule für Gestaltung und Kunst eine weitere Option.

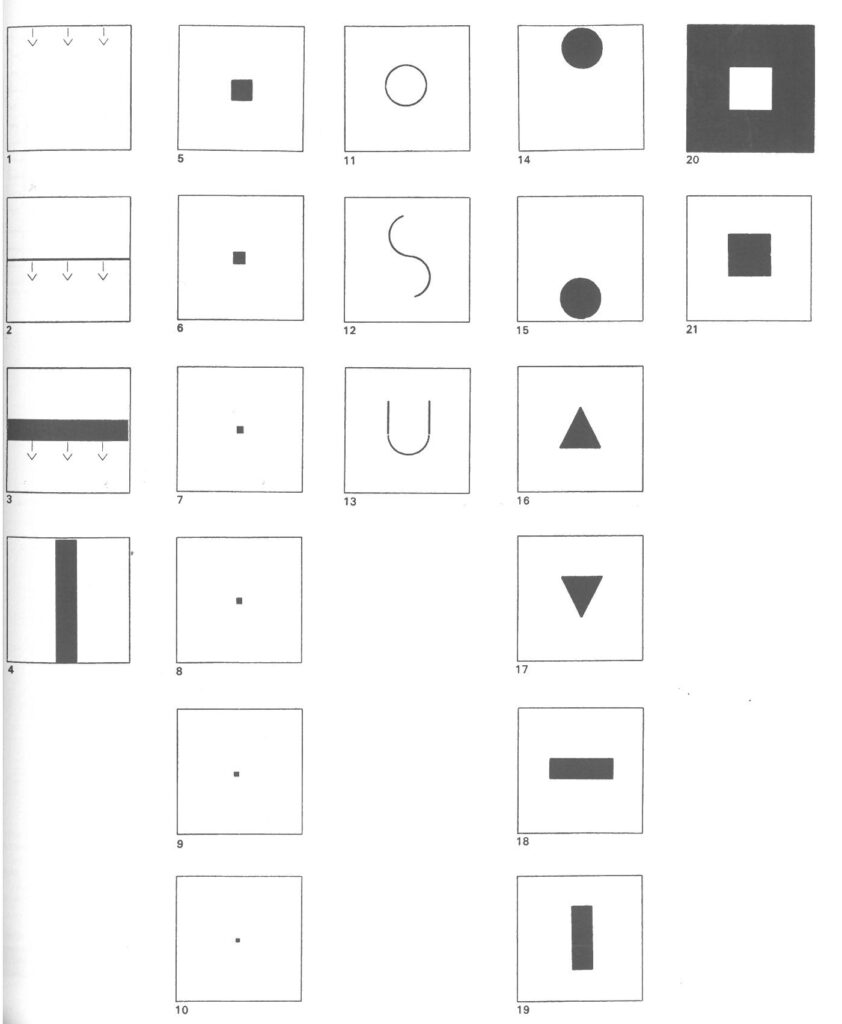

In den ersten drei Lehrjahren ist der Fachunterricht auf vielseitige Wissensvermittlung fokussiert, im vierten Jahr wird das Wissen in Projekten vertieft. Parallel dazu wird mit den Überbetrieblichen Kursen ein weiterer Lernort geschaffen – die sogenannte Triale Lehre. Dem Unterricht Kunst/Kultur/Design wird als Fixum über alle vier Jahre ein hoher Stellenwert gegeben.

Konkret bedeutet das im ersten Lehrjahr die Fächer Zeichnen, Technologie, Kunst/Kultur/Design (Schrift- und Typografiegeschichte), Typografie und Farbtheorie; der Überbetriebliche Kurs beschäftigt sich mit Computer Grundkenntnissen. Im zweiten Jahr kommen Projektadministration, Fotografie und Portfolio/Präsentation hinzu, der Überbetriebliche Kurs umfasst Produktionstechniken. Im dritten Lehrjahr ändert sich das Curriculum, Umsetzung/Semiotik, Interaktive Medien, Infografik, Markt und Kommunikation sowie wiederum Kunst/Kultur/Design machen den theoretischen Teil aus, der Überbetriebliche Kurs hat „Idee und Konzept“ zum Thema. Im finalen vierten Jahr schließlich stehen Projekte zu den Themen Corporate Design und neue Medien sowei Experimente auf dem Plan, Kunst/Kultur/Design gibt der aktuellen Kunst Raum.

Die Ziele des Unterrichts erinnern an österreichische Schul-Lehrpläne, wie beispielsweise in Typografie, 2. Lehrjahr: »Kenntnis der unterschiedlichen Lesequalitäten verschiedener Schriften. Fähigkeit, Schriften richtig und dennoch innovativ einzusetzen. Fähigkeit, eine professionelle mehrseitige digitale Layoutdatei einzurichten. Fähigkeit, einen umfangreichen Text für eine Publikation ästhetisch ansprechend umzusetzen«. Oder in Markt und Kommunikation des dritten Lehrjahres, mit Zielen unter anderem: »ein einfaches Marktforschungskonzept erstellen, durchführen und auswerten. Erklären der Instrumente des Marketingmix und ihrer Beziehungen zur Marketingkommunikation. Ein einfaches Kommunikationskonzept erarbeiten und zielorientierte sowie zielgruppengerechte Maßnahmen planen und einsetzen. Verkaufsförderung innerhalb eines Kommunikations- konzeptes einsetzen.«

Vorkurs und Propädeutikum

Zwei vorbereitende Lehrgänge gibt es in der Schweiz, die Anwärter unterschiedlichen Alters und Vorbildung auf gestalterische Berufe vorbereiten.

Der gestalterische Vorkurs ist die Schnittstelle zwischen Sekundarstufe I (Unterstufe) und Berufslehre. Er bereitet auf eine gestalterische Berufslehre vor. Der Vorkurs bietet eine breite gestalterische Grundausbildung, die den Anforderungen gestalterischer Berufsausbildungen gerecht wird sowie die Chance den Berufswünsche zu präzisieren und die Eignung der Schüler*innen zu überprüfen.

Das gestalterische Propädeutikum ist die Schnittstelle zwischen Matura und Hochschule. Maturanten*innen haben oft nicht genügend Erfahrung und Vorbildung im gestalterisch-künstlerischen Bereich, das Propädeutikum gilt als Orientierungs- und Grundlagenjahr für ein gestalterisch-künstlerisches Studium und ermöglicht eine Grundausbildung auf diesem Gebiet. Sie schaffen sich die fachliche Basis für ein Studium und haben die Möglichkeit, ihre Studienwünsche zu präzisieren und ihre persönliche Eignung zu überprüfen. Das Propädeutikum ist Zulassungsbedingung für die Ausbildung an einer gestalterischen Hochschule.

Das Aufnahmeverfahren für beide Kurse umfasst eine Hausaufgabe im Umfang von ca. vier Arbeitstagen, eine halbtägige Hauptprüfung, eine Mappenpräsentation und ein Gespräch.

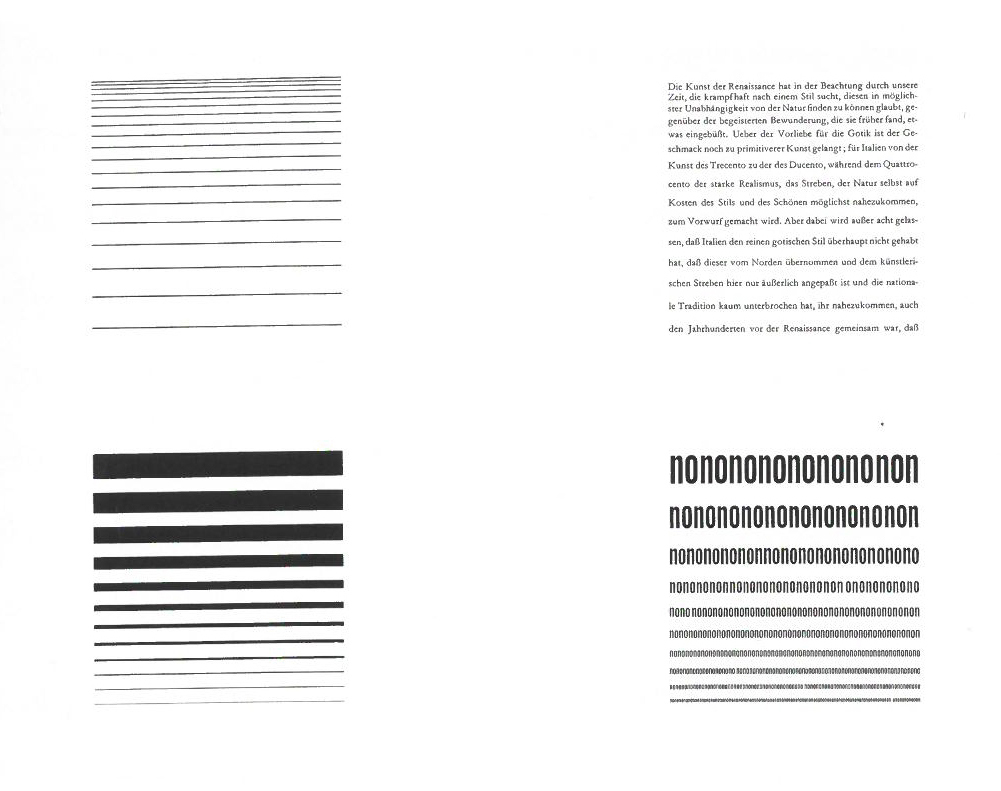

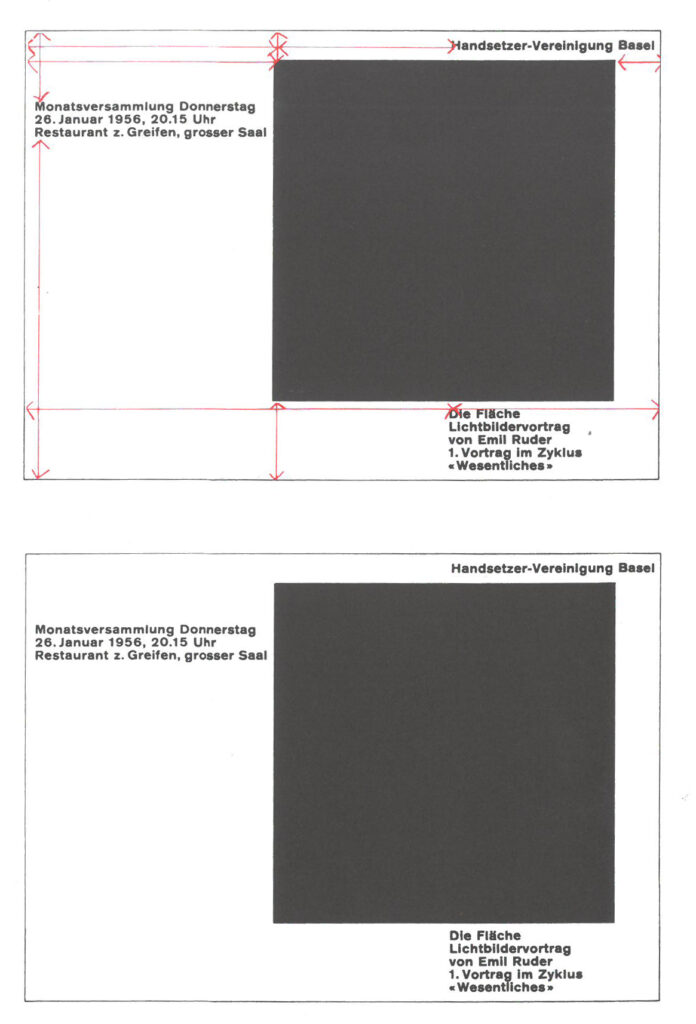

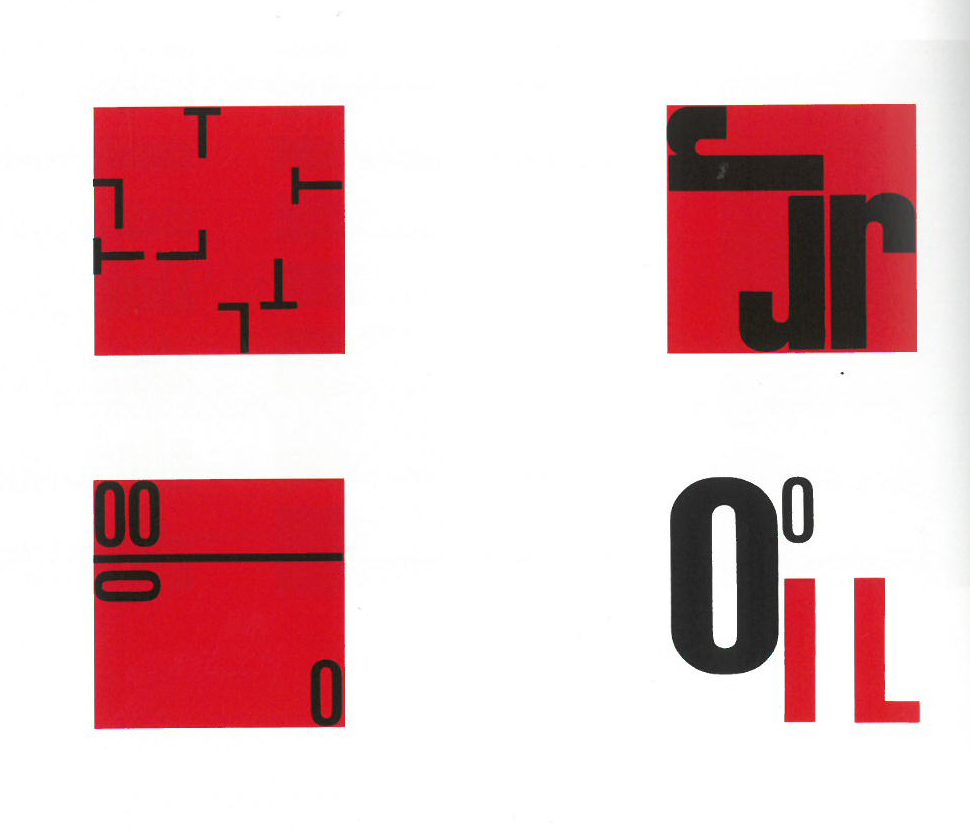

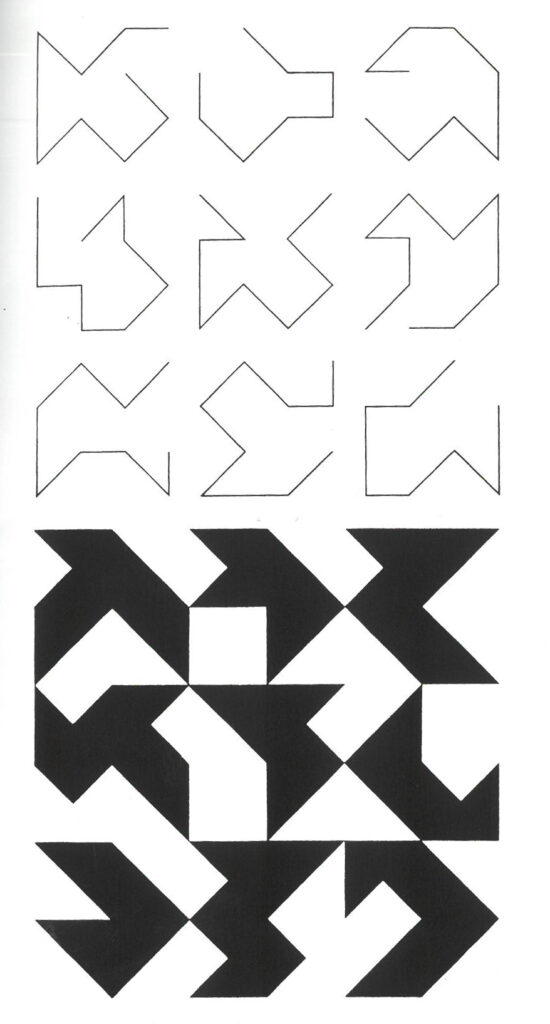

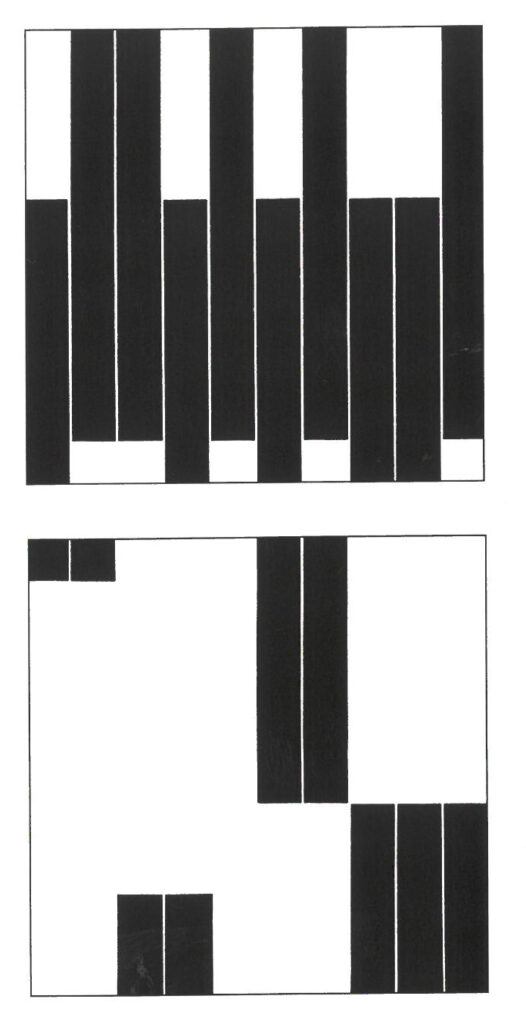

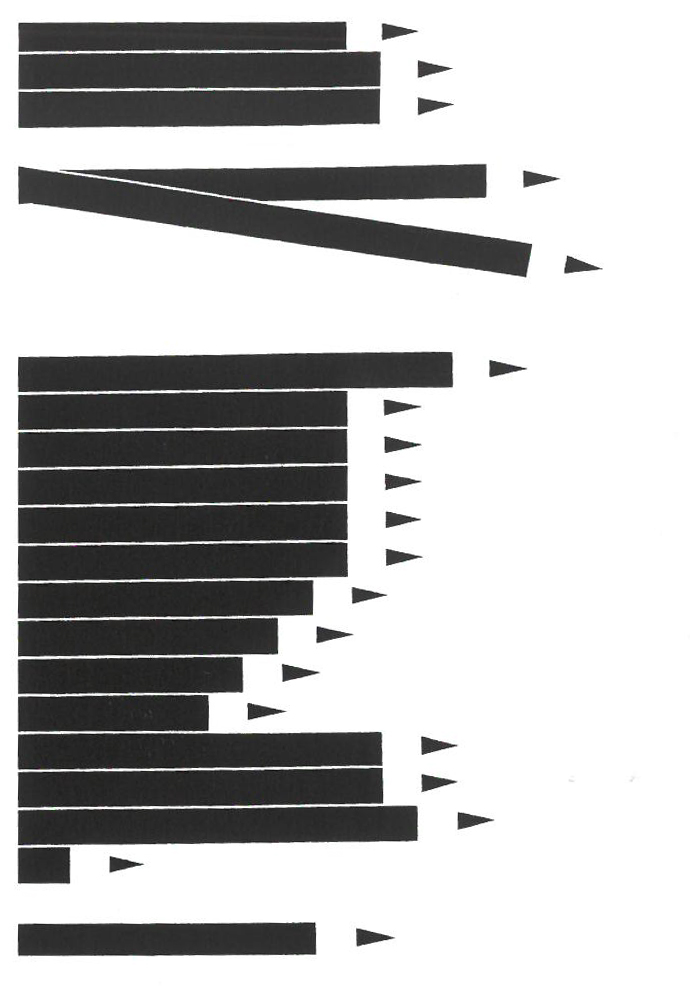

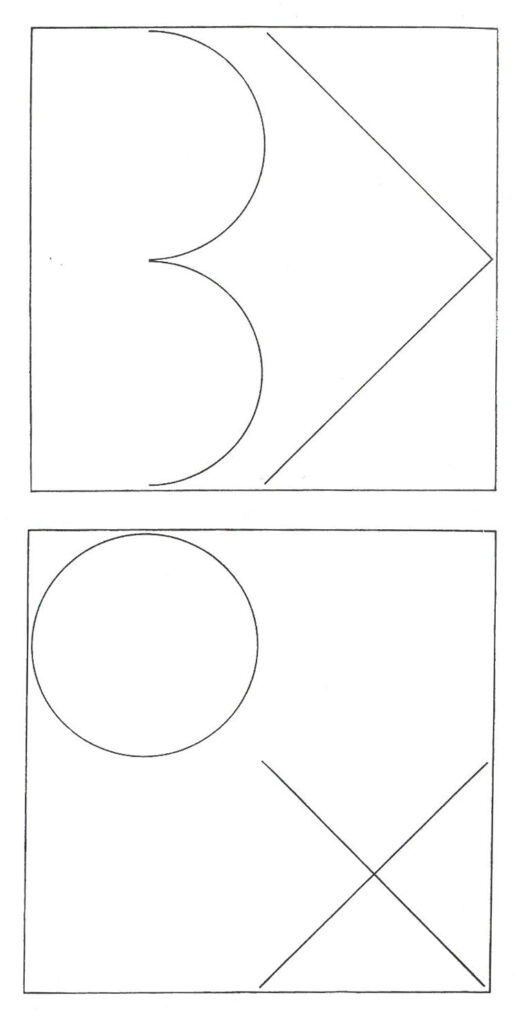

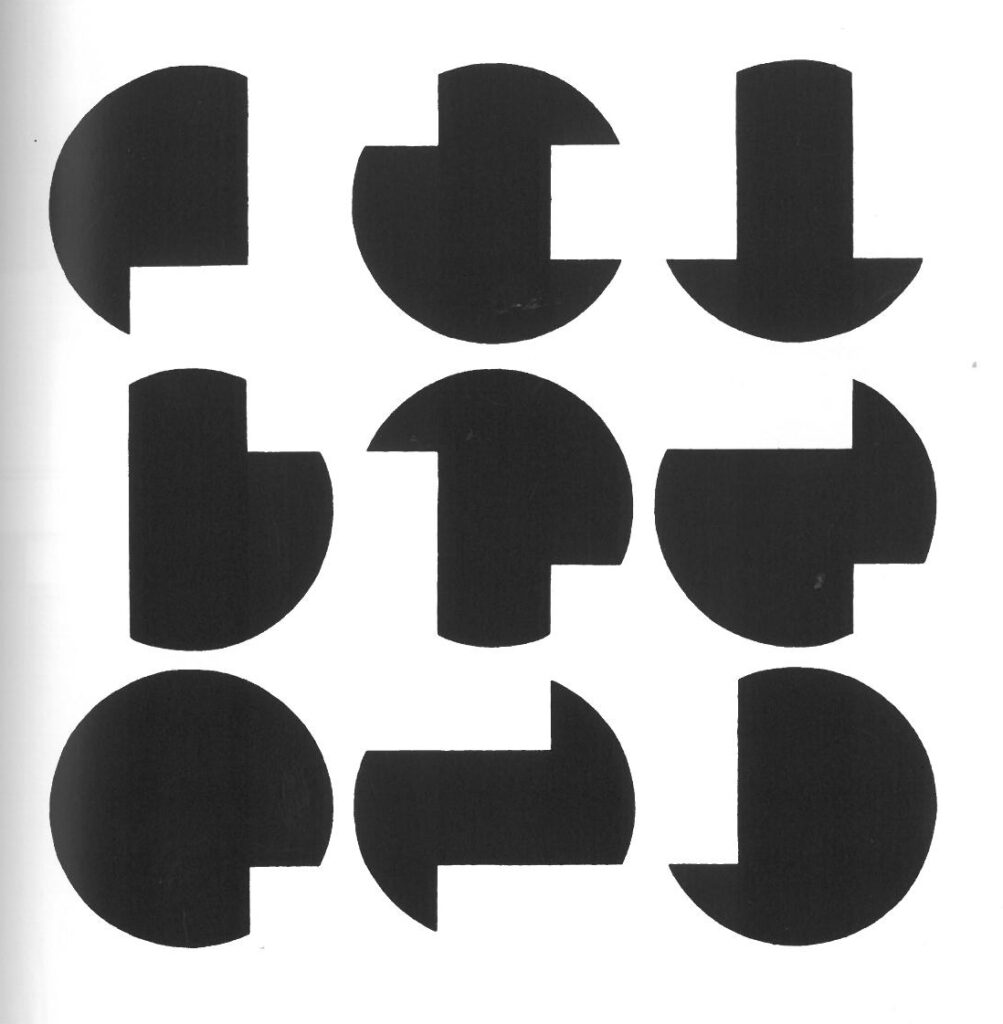

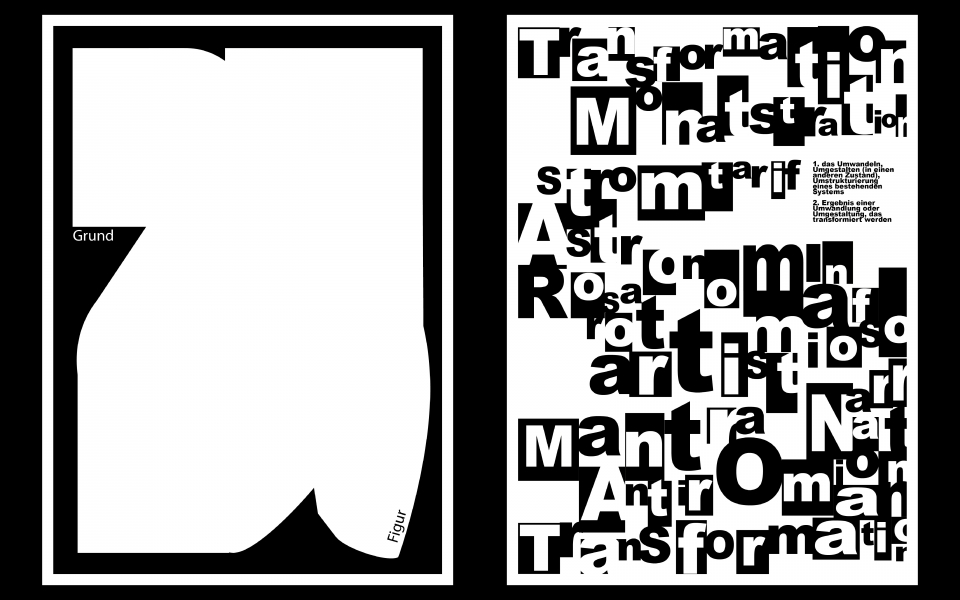

In Basel bestehen beide Lehrformen aus drei Modulen: Das Studienmodul, das Kontextmodul sowie das Projektmodul. Im Studienmodul liegt der Schwerpunkt auf der Schulung von präzisem Handwerk und verfeinerter Wahrnehmung. In diesen Modulen stehen technische und fachliche Gestaltungsgrundlagen im Fokus und werden in den Bereichen Farbe & Bild, Raum & Material, Skizze Bild, Schrift & Form und Zeichnen vermittelt.

Im Kontextmodul stehen die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Bildes und der Medien im Fokus. Durch Beschäftigung mit zeitgenössischer Kunst und Gestaltung entwickeln die Lernenden ihre persönliche visuelle Kultur. Die Kontextmodule sind: Forum (Vorträge und Präsentationen aus der Arbeitswelt), Konzept, Layout & Portfolio sowie Visuelle Kultur (Analyse zeitgenössischer visueller Darstellungen).

In den Projektmodulen stehen das eigenständige und kritische Denken und Handeln im Zentrum, sowie die Offenheit, sich auf experimentelle gestalterische Vorgänge einzulassen. Das Projektmodul ist ein Wahlpflichtfach und wird als Ergänzung zum bestehenden Fächerangebot individuell ausgewählt. Zur Auswahl stehen Animation Illustration, Auge Apparat Bild, Handeln Denken Kunst, Illustration Druckgrafik, Körper Kleid Performance, Lichtraum Raumlicht, Performance Szenografie, Raum Zeit Dimension, Siebdruck Studio und Typoclub.

Hochschulausbildungen

Auf Universitärer Ebene gibt es natürlich eine Vielzahl von Studienmöglichkeiten in der Schweiz mit unterschiedlichem Fokus und Vertiefungen. Speziell möchte ich mich hier mit dem System der Zürcher Hochschule der Künste beschäftigen.

Mit rund 2100 Bachelor- und Masterstudierenden und 650 Dozierenden zählt die Zürcher Hochschule der Künste zu den großen Kunsthochschulen Europas. Das Studien- und Forschungsprogramm umfasst die Bereiche Design, Film, Fine Arts, Musik, Tanz, Theater, Transdisziplinarität und Vermittlung der Künste und des Designs. Im Department Design gibt es die Bachelor Studiengänge Cast/Audiovisual Media, Game Design, Industrial Design, Interaction Design, Scientific Visualization, Trends & Identity, Visual Communication sowie die Masterstudien Game Design, Interaction Design Knowledge Visualization, Product Design, Trends & Identity, Visual Communication.

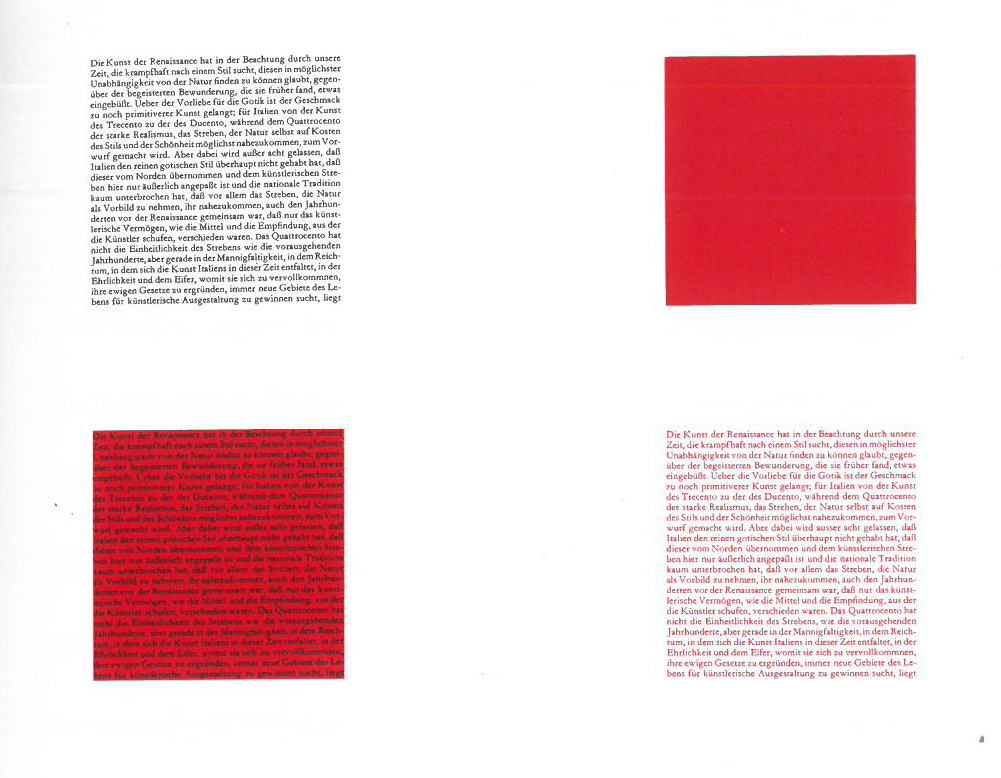

Der Bachelor Visual Communication lehrt die bildhafte Vermittlung von Information und die gestalterische Umsetzung von Kommunikation, für klassische und digitale Medien. Es stellt die konzeptionellen und gestalterischen Aspekte der Projektarbeit in den Mittelpunkt. Das Studium besteht aus dem Grundstudium, welches sich der Auseinandersetzung mit den gebräuchlichen Ausdrucksformen und Stilmitteln der visuellen Gestaltung widmet. Themen sind das visuelle Vokabular, Standard und Handwerk,Typografische Satzungen, zeichenmalerische Elemente, fotografische Bildwelten, grafisches Instrumentarium und Programme werden erlernt. Ebenso Zeichentheorie, Medien, Asthetik, kommunikations- und gesellschaftsspezifische Fragen.

Als zweiter Bestandteil des Bachelor ist das Projektstudium geprägt von den kürzeren und längeren Projekten der studienbereichsspezifischen Schwerpunkte Corporate Design und Informationsdesign und wird dabei ergänzt durch vertiefende Angebote in den Bereichen Editorial, Interaktion und Bild.

Der Schwerpunkt »Identität & Marke« hat die zukunftsgerichtete kommunikative und ganzheitliche Charakterisierung institutioneller Einrichtungen zum Ziel, die deren jeweilige Funktion, Bedeutung und ihren gesellschaftlichen Wert mit einer überzeugenden, kultivierten Zeichensprache verdeutlicht. Dazu gehören die Disziplinen Corporate Communications und Branding sowie ihre Schnittstellen zu Corporate Culture, Marketing und Werbung.

Der Schwerpunkt »Information Design« entwickelt Informations- und Orientierungssysteme im räumlichen Umfeld, befasst sich mit der Visualisierung von abstrakten Daten und Inhalten, der Entwicklung didaktischer Medien und Inhalte und setzt sich mit der visuellen Formulierung von anleitenden bzw. instruierenden Anwendungen auseinander.

Der Schwerpunkt »Editorial Design« begreift sich als Schnittmengenkompetenz. Als jene Instanz, die entwerfend, gestaltend und nicht zuletzt auch erzählend unterschiedlichste Themen und Thematiken vermittelt. Die Verbreitung von Wissen und Bewusstsein mittels Schrift und Bild steht im Zentrum – medienübergreifend.

Neue Wege

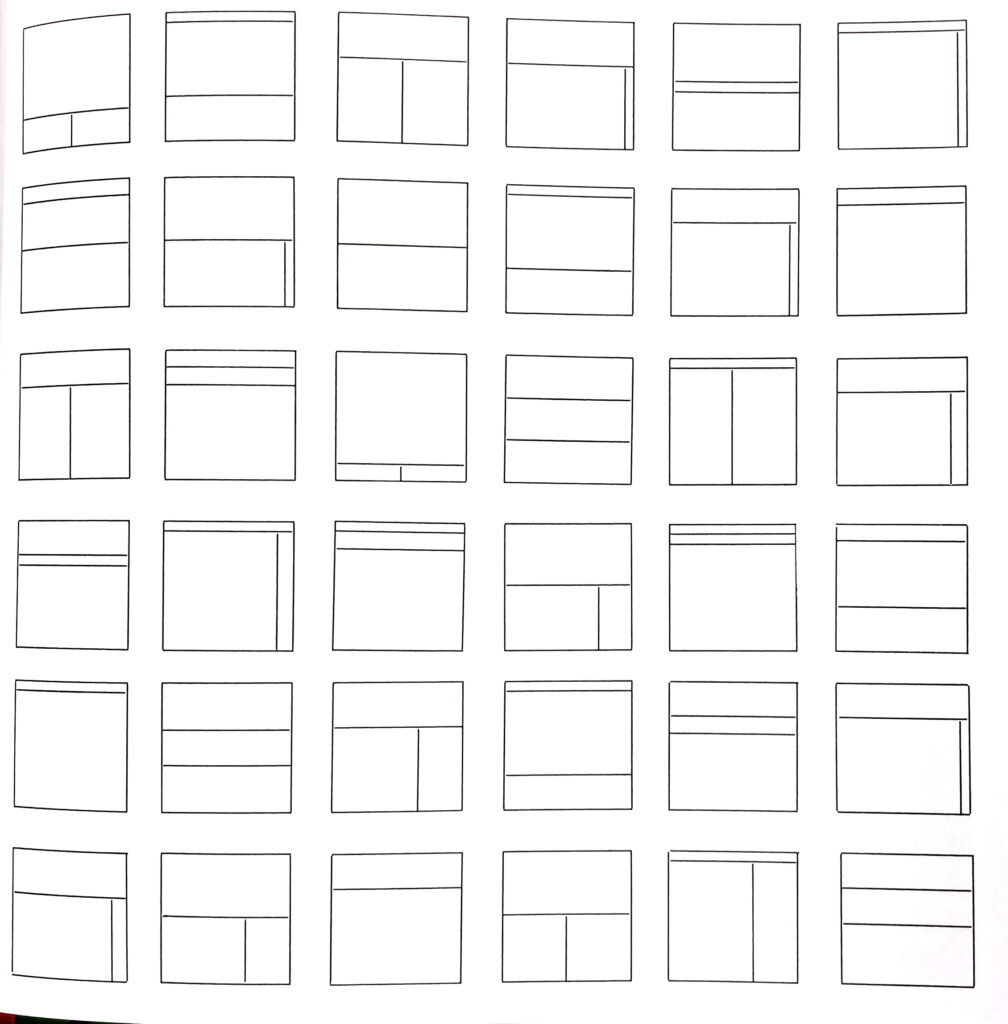

Diese Einteilung und Spezialisierung an sich ist interessant, der wirklich neuartige Ansatz ist jedoch übergeordnet. Die ZHdK bietet ein europaweit einzigartiges Studienangebot, welches disziplinenübergreifend zusammengestellt werden kann, genannt Major-Minor, welches gerade etappenweise eingeführt wird. Der Bachelor startet im Herbst 2022, der Master folgt 2023. Das Minor-Angebot steht ab 2023 offen.

In diesem System ist es möglich, einen Bachelor Major-Schwerpunkt mit einem von zahlreichen, neu geschaffenen Minors zu kombinieren. Die ZHdK schreibt: »In zehn Jahren werden unsere Alumni in Berufsfeldern arbeiten, die wir heute noch nicht kennen. Die Kompetenzen, die in Zukunft gefragt sind, werden vielfältiger, individueller und fachübergreifender sein. Um den künftigen beruflichen Anforderungen und Arbeitsweisen gerecht zu werden, haben wir unser Bildungsangebot grundlegend reformiert.«

Der Major ist der Studienschwerpunkt und bestimmt den Diplom-Titel. Er umfasst im Bachelor 150 und im Master 90 Credits. Der Minor ist im Vergleich zum Major ein kleineres Studienprogramm. Mit klarer Ausrichtung auf eine Qualifikation wird der Minor mit auf der Diplomurkunde ausgewiesen. Ein Minor umfasst 30 Credits oder 15 Credits. In Verbindung mit dem Major hat der Minor zwei Funktionen: Vertiefung und Spezialisierung bei Major-ähnlicher Minor-Wahl oder Erweiterung und Ergänzung wenn der Minor aus einem fremden Themenfeld kommt.

Im Departement Design gibt es beispielsweise die oben genannten Studienrichtungen als Major (Game Design, Visual Communication, usw). Minors dieses Departements sind derzeit 15 angeführt; unter anderem Social Media & Storytelling, Licht & Farbe, Health Design Matters, Visual Literacy, UX Design, Sustainable Design, Experimental Interaction, usw. Ein spezieller Minor ist die Student Design Agency, in der reale Kundenprojekte umgesetzt werden.

Ich kann als Student*in also beispielsweise zu meinem Major Visual Communication den Minor Sustainable Design wählen um mich in diese Richtung zu spezialisieren.

Wirklich spannend wird es aber, wenn man Departement-fremde Minors wählt und so ganz spezifische, individuelle Kombinationen schafft. Ein Minor aus dem Departement Film ist da sicher noch die einfache Kombination, hier stehen z.B. Minors wie »The Core of storytelling« oder »cinematic Narration in Virtual Spaces« zur Verfügung. Der Bogen kann aber noch weiter gespannt werden, z.B. aus dem Departement Fine Arts (u.A. Minor »Art Production and Handling«), Dep. Art Education (u.A. Minor »Bildungs- und Erziehungswissenschaften – Grundlagen für die Lehre in den Künsten«), Dep. Musik (u.A. die Minors »Staging sound«, »production advanced« oder aber »Orchestral Studies«) oder schließlich Dep. Tanz mit »Health, Excellence and Career Development« als möglichem Minor – die Kombinationsmöglichkeiten sind scheinbar grenzenlos. Zu guter Letzt stehen 14 Department-übergreifende Minors zur Verfügung: von Critical Thinking und Transcultural Collaboration bis Gender Perspectives und Projektentwicklung und Unternehmertum.

Die ZHdK spielt mit diesem System sicher die Möglichkeiten ihrer Größe aus – dieses System ist sicher kein sehr ressourcenschonendes und leicht auf kleinere Universitäten umzusetzen. Dennoch ist es ein sehr interessanter Ansatz auf einen sich stark ändernden Arbeitsmarkt zu reagieren. Die Wirkung auf potenzielle Studenten wird sicherlich sehr positiv sein, seine eigenen Interessen zu fördern, zu fokussieren oder aber zu erweitern ist zweifelsohne ein größerer Motivator als sich in starren Studiensystemen mit unliebsamen Fächern herumschlagen zu müssen…

Die Schweiz bietet also nach wie vor interessante Ansätze zum Thema Pädagogik und Visuelle Kommunikation, sei es im Anpassen von alten Strukturen an ein modernes Umfeld oder im neudenken von Ausbildungsmöglichkeiten.